バイオエコノミー研究部門

部門概要

イノベーション創出に関する調査・研究を通じた、バイオエコノミー実現への貢献

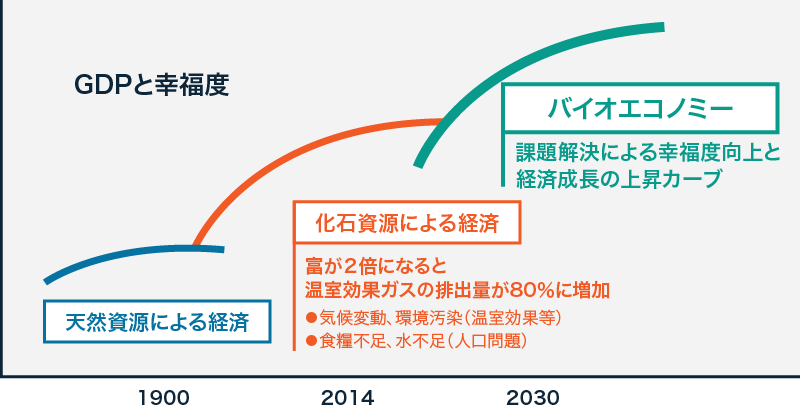

バイオエコノミーという概念が注目されている。産業のエネルギー源は1600年代頃までの木材から、1700年代半ばには石炭に主役が移り、蒸気機関による第一次産業革命が起こった。続いて、石油へのシフトに伴い、1800年代後半から1900年代前半にかけての第二次産業革命では、鉄鋼・機械・造船などの重工業や、肥料・化学繊維・医薬品などの化学工業での技術革新が進んだ。1900年代後半に入り、電子工学の進歩によって第三次産業革命が起こった。現在は、IoT(Internet of Things)、AI(人工知能)、ビッグデータの活用が産業構造を変化させつつある、第四次産業革命の途上といわれている。

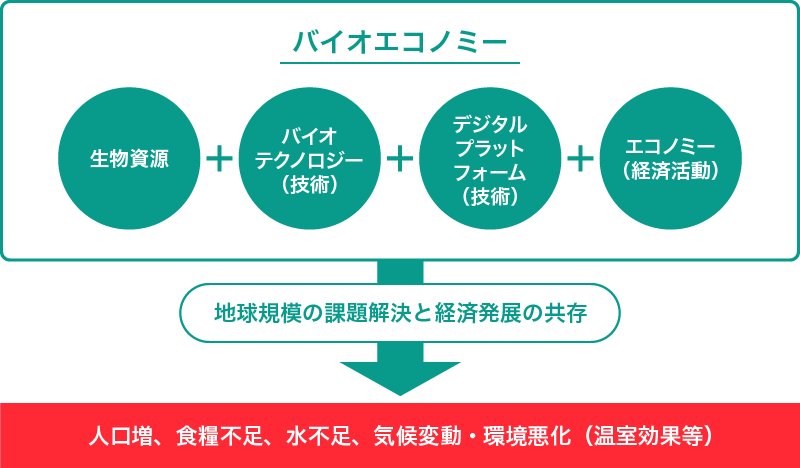

経済成長の負の側面の1つに、化石資源の大量消費による地球環境の悪化がある。持続可能な仕組みでの経済成長が現代社会の課題であるが、近年、その解決策として生物資源の利用が現実味を帯びてきた。再生可能な生物資源をエネルギー源として化石資源に代替させるだけでなく、工業製品の素材などに利用することで、化石資源の使用を総合的に減らそうという取り組みである。生物資源とバイオテクノロジー、デジタルプラットフォームの融合的な活用により、経済成長と地球環境対策の両立を図る概念は、その実現に向けたさまざまな研究開発や産業政策、経済活動などを包括し、バイオエコノミーと呼ばれている。

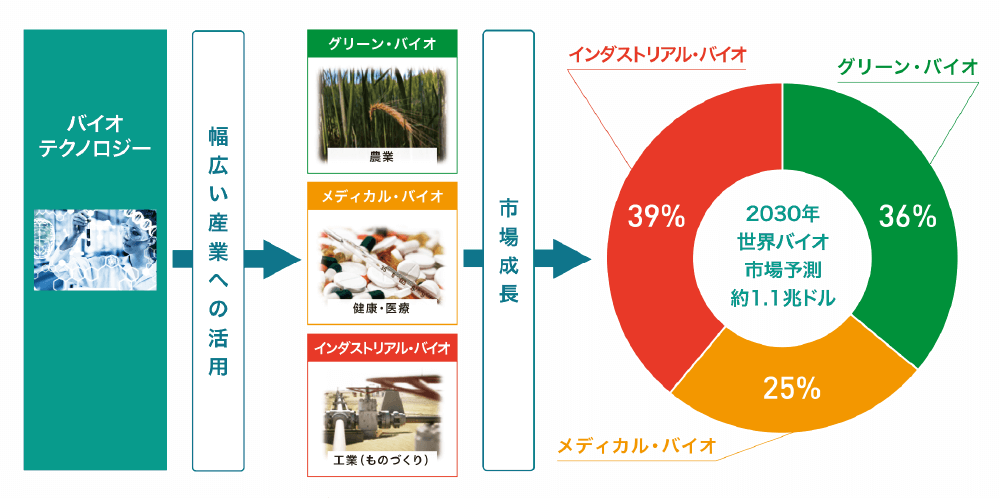

OECD(経済協力開発機構)の予測では、2030年のバイオ市場はGDPの2.7%(約150兆円)に成長し、そのうちの約4割を物づくりに生物資源を活かすインダストリアル・バイオ分野が占めるとされている。この背景には、ゲノム編集やDNA合成などの合成生物学の分野と、ゲノム(遺伝情報)解析を劇的に効率化した次世代シーケンサーの出現、AIやオートメーション(自動化技術)の急速な発展といったデジタル分野における、目覚ましい技術革新がある。つまり、近年急速に進歩したバイオテクノロジーとデジタルテクノロジーの融合が、生命現象を解明し、生物機能の産業への応用を可能にしたことで、第五次産業革命ともいえる時代を迎えつつある。

一方でバイオエコノミーの実現には、これら先端技術だけでは足りない。技術上のブレークスルーをイノベーションにつなげ、経済的価値・社会的価値を創出しようとする企業家精神と、経済・経営の視点での戦略が不可欠である。本研究部門は、先端バイオ工学分野におけるイノベーション創出に関する調査・研究を通じて、バイオエコノミーの実現に貢献することを目指す。

バイオエコノミーの潮流

近年の世界では、最新のテクノロジーと生物資源を用いて、地球規模の課題の解決と経済発展の共存を目指す考え方が台頭している。

地球規模の課題解決と経済発展の共存

次の経済の潮流は経済成長と幸福度がもたらすバイオエコノミーだ。

ー フィンランド政府(2014)ー

※出所:日本バイオ産業会議「進化を続けるバイオ産業の社会貢献ビジョン」

本格的なバイオエコノミー時代の到来へ

世界的バイオ市場は、農業、健康・医療、工業等、幅広い分野において、約150兆円(OECD加盟国)の規模に成長すると予測されている。

※出所:OECD(2009) The bioeconomy to 2030.

合成生物学の勃興と情報技術の融合

バイオテクノロジーの主眼は、生物を「知る・観察する・解析する」時代から、「デザインする・利用する」時代へ・・・。

- ヒトのゲノムの全塩基配列を解析するヒトゲノム計画は1990年に始まり、DNA構造の発見から50周年となる2003年に完了しており、結果、あらゆる生物のゲノム情報が容易に入手できるようになった。(理論的には、様々な生合成経路が人工的に再構築可能である)

- 近年、AI(人工知能)やオートメーション(自動化技術)と、それらを統合化するためのIoTやクラウド技術等を包括したデジタルプラットフォームと、ゲノム編集やDNA合成といった合成生物学(バイオテクノロジー)の融合が急速に進んでいる。

技術革新によって、微生物/植物/動植物細胞/藻類等の生物資源を使い、有用物質を安定的かつ大量に生産し、利用することが可能に!

農業、健康・医療、工業(ものづくり)など、幅広い分野へ貢献

~「デジタル×バイオ」時代の到来~

米国の動き:合成生物学分野におけるバイオベンチャーの台頭

DNA合成

- DNA研究者のEmily Leproust博士(現CEO)らにより2013年に設立。

- 従来技術に比べ、高効率・短納期・低価格で、DNA合成を可能とする独自技術を開発・保有しており、顧客ニーズに応じたDNAを合成し、顧客に提供する。

- 従来型のプラスチックプレートではなく、独自開発したシリコンプレート上でDNAを合成することでそのプロセスを効率化した。新薬発見・新素材生産・農業・学術研究・医療診断や、DNAストレージ等、幅広い分野への応用が期待されている。

- 2018年NASDAQ上場。

統合型バイオファウンドリ

- インターネットの始まりとなったARPANETやLISPワークステーションの開発者の一人で、その後、「合成生物学の父」と称されるようになったDr. Tom NightとMIT出身の生物研究者5名(30才台中心)によって、2008年に創業された。

- デジタル技術を活用し、高度に自動化されたプロセスを持ち、顧客の要望にあわせて、菌株の改良、添加物の開発、人工酵素の開発等を行う統合型バイオファウンドリ。

株主資本:565M USD

関連情報

- 『神戸大学発バイオベンチャーのイノベーション戦略Ⅱ』 2023年7月

神戸大学発バイオベンチャーの1社である株式会社シンプロジェンを事例として取り上げ、ディープサイエンス系ベンチャー企業のイノベーション戦略について考察した論文

現代経営学研究所 会報『Business Insight』第31巻第2号(No.122)掲載

著者:山本一彦・岩田清和

http://www.egbrc.kobe-u.ac.jp/data/bio-venture.pdf - 【日本経済団体連合会ホームページ】

『バイオトランスフォーメーション(BX)戦略』 2023年3月

https://www.keidanren.or.jp/policy/2023/015_honbun.pdf - 【日本製薬工業会ホームページ】

『製薬協 政策提言2023』 2023年2月

https://www.jpma.or.jp/news_room/release/news2023/jtrngf0000001e29-att/20230216_01.pdf - 【内閣府ホームページ】

『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画』 2022年6月

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2022.pdf

『バイオ戦略2020(市場領域施策確定版)本文』 2021年1月

https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/bio2020_sijo.pdf